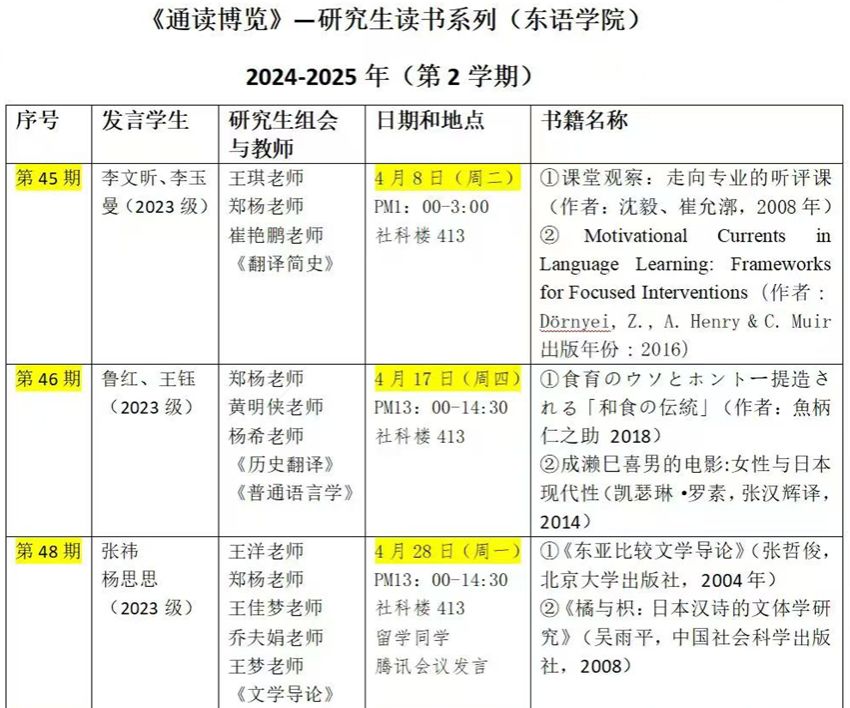

(李瑛玫/文)2025年4月28日下午,东语学院第48期硕士研究生读书报告会在社科楼413教室如期举行。本次读书会延续线上线下相结合的形式,吸引了大四学生、研一学术硕士、及研二学术硕士的积极参与。

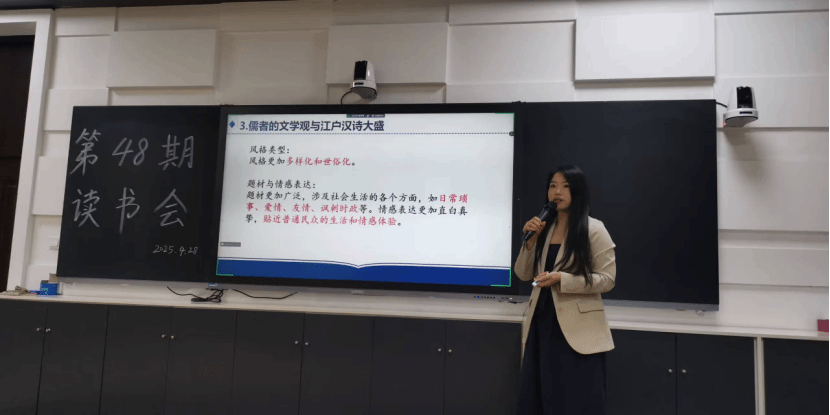

在杏花盛开的时节,新一期读书报告会如期举行,为师生提供了丰富的学术交流内容。张袆、杨思思两位同学围绕日本文学领域,分别就各自硕士论文的研究方向,深入探讨了相关书籍。两位同学以通俗易懂的方式,分享了日本文学领域的相关研究成果,让在场师生受益匪浅。

在读书会的互动环节,同学们积极踊跃地提出问题。王洋、郑杨、王佳梦三位与会教师也积极参与点评,现场学术氛围热烈浓厚。与会师生在学术交流中共鸣思想,相互启发,共同追寻学术本质。本次读书会既拓展了学术视野,又激发了同学们的研究热情,为后续学术活动的开展奠定了坚实基础。

发言者感悟—杨思思

南橘北枳之日本汉诗的文体学研究感想

关键词:日本汉诗;文体学;汉诗本土化

(杨思思/文)吴雨平教授的《橘与枳:日本汉诗的文体学研究》一书,自研一下学期首次接触以来,我已反复研读两遍,收获颇丰。初次精读,使我清晰地勾勒出日本汉诗的发展脉络,精准把握作者的核心观点。此次借助读书会契机再次研读,我将关注焦点聚焦于作者对“文体学”的阐释与解读,进而萌生了以文体学构建自身论文框架的思路,并得到了导师的充分认可。

在制作 PPT 的过程中,我深刻体会到知识梳理与表达聚焦的重要性。初稿完成后,经导师审核,发现内容略显庞杂,缺乏明确的聚焦点。在王洋导师的悉心指导下,我将研究重点聚焦于江户时代,围绕这一时期进行删减,精心挑选几首我论文中具有代表性的汉诗进行剖析。在讲解这些汉诗时,导师提出了一个关键性问题:日本汉诗中的本土化现象,究竟是刻意为之,还是不可避免的自然演变?例如,我原本认为汉诗中出现日本本地地名是本土化的典型表现,但在导师的启发下,意识到这一观点有待进一步更新和完善。

提问环节中,学弟学妹以及同门的诸多思考与提问,如同一面面镜子,映照出我研究中的模糊地带,促使我对论文中需要重点阐述的问题有了更为清晰的认识。郑杨老师在沈建安学弟问题的基础上,抛出了一个极具启发性的问题:为何日本汉诗读来缺乏传统诗歌的韵味?书中虽提及格律有所改变,但具体变化过程我尚未完全厘清,这无疑是我论文中需要着重攻克的难题。王佳梦老师也敏锐地指出了我未曾察觉的问题:一是书中关于“意识形态”的观点,现代思想是否适宜剖析过往时代,值得深入探讨;二是“阶级”与“阶层”等术语的使用,我需在今后的研究中格外留意,做好精准区分。王洋导师更是从论文撰写的角度,建议我尽量选用中性词汇,并强调在研究阶段不能局限于单一学者的观点,应广泛涉猎“文体学”领域的经典著作,同时对我论文内容进行了更为细致的指导。

此次读书会让我受益匪浅,收获满满。未来,我将更加注重学术用词的规范性与准确性,广泛阅读相关文献著作,拓宽研究视野,避免陷入单一视角的局限。在论文撰写过程中,我计划深入探究江马细香的生命历程对其汉诗创作的深远影响,以及日本汉诗本土化的具体表现形式,力求使研究更具深度与广度。

读书是知识内化的过程,而分享则是查漏补缺、完善自我的重要途径。感谢研究生阶段的读书会,每一次的交流与分享,都为我带来了新的启发与成长。

提问者感悟之一陈雨婷

跨文化视域下的日本汉诗主体性探索

关键词:日本汉诗;东亚文学;文体意识

(陈雨婷/文)本次读书会两位同学的发表围绕日本汉诗展开,两位同学在读书会上分别侧重了不同的方面,张祎同学详细地向我们说明了儒教,佛教,道教对东亚文学的影响,而杨思思同学系统地梳理了日本汉诗的发展过程,两位同学的发表既与自己的论文相关联,也让在场的同学们收获颇多。过去,大家可能常将日本汉诗视为中国古典诗歌的“影子”,但通过讨论其历史分期、文体创新与文化渊源,我意识到日本汉诗始终在“接受”与“再造”的张力中构建独特的文学品格。日本汉诗中始终存在着中国文化的片影,汉诗在日本从与统治阶级形影不离,到逐渐贴近普通民众的日常生活,融合了日本式的审美情趣,成为了日本文学中不可分割的部分。

读书会也暴露了我的知识短板,对汉诗本土化机制的深度理解不足:对“和习”现象与“和臭”批评仍停留在概念层面,研究需要结合具体文本剖析语言的细节,在今后的研究学习中应该多加注意,两位同学的发表让我受益匪浅。

提问者感悟之二 赵可欣

汉诗东渐文脉新镜

关键词:日本汉诗、文体学、中日文化交流

(赵可欣/文)在今天的读书会上,两位学姐分别向我们介绍了两本书——《橘与枳:日本汉诗的文体学研究》和《东亚比较文学研究》。通过学姐们的阅读分享,让我对中日文学交流有了更深刻的理解,我了解到日本汉诗的历史分期、文体特征及其与政治、文化的紧密联系,同时也为我的研究方向提供了新的视角。

《橘与枳》一书详细探讨了日本汉诗的文体特征及其背后的文化与社会因素,而《东亚比较文学研究》则从宏观角度分析了中国古典诗歌在日本的传播与影响。这两本书不仅加深了我对日本汉诗的认识,也让我意识到中日文学交流的复杂性和多样性。

通过这次读书会,我发现自己在研究中需更加注重文学与社会、政治的互动关系,以及不同文化背景下文学的接受与转化过程。我需要进一步拓宽研究视野,深入探讨中日文学交流的具体案例,以期在我个人的研究方向(中日志怪文化比较研究)中取得更丰富的成果。

编 辑 | 姜帅兵 高宏阳

校 对 | 宋佳音 沈阳 吴睿格 姬博文

指 导 | 杨博文

总监制丨徐慧文