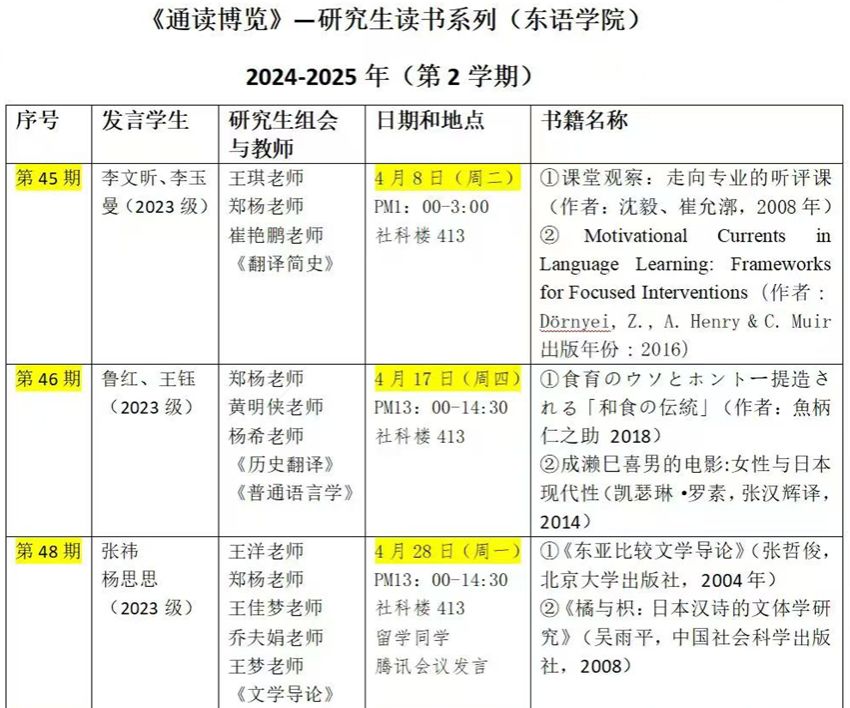

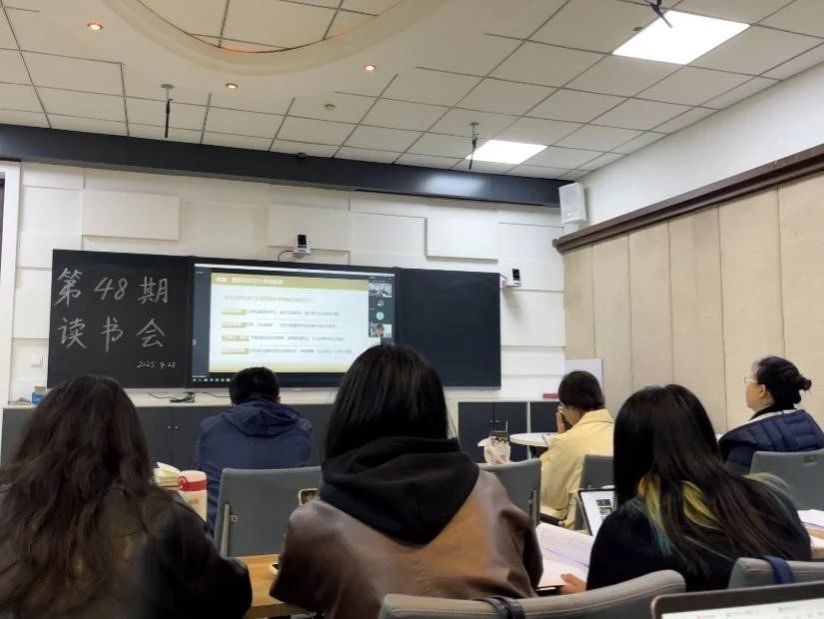

(李瑛玫/文)2025年4月28日下午,东语学院第48期硕士研究生读书报告会在社科楼413教室如期举行。本次读书会延续线上线下相结合的形式,吸引了大四学生、研一学术硕士、及研二学术硕士的积极参与。

在杏花盛开的时节,新一期读书报告会如期举行,为师生提供了丰富的学术交流内容。张袆、杨思思两位同学围绕日本文学领域,分别就各自硕士论文的研究方向,深入探讨了相关书籍。两位同学以通俗易懂的方式,分享了日本文学领域的相关研究成果,让在场师生受益匪浅。

在读书会的互动环节,同学们积极踊跃地提出问题。王洋、郑杨、王佳梦三位与会教师也积极参与点评,现场学术氛围热烈浓厚。与会师生在学术交流中共鸣思想,相互启发,共同追寻学术本质。本次读书会既拓展了学术视野,又激发了同学们的研究热情,为后续学术活动的开展奠定了坚实基础。

发言者感悟—张祎

知行相长 学思并进

关键词:比较文学 菅原道真 学术反思

(张祎/文)本次读书会我研读了张哲俊教授的《东亚比较文学导论》。为深入把握其学术脉络,我采用了"阶梯式阅读法":首轮通读建立框架,把握全书结构与核心议题,并运用三色标注法(蓝色标理论要旨、绿色注典型案例、红色记存疑观点)完成初步梳理;次轮精读重点章节,系统提取核心论点、方法论路径及代表性案例,同步优化讲解逻辑;终轮查漏补缺,在忠实原著的基础上融入批判性思考。

在研读过程中,我未能深入展开微观层面的思考,对选读章节的解读也未能充分结合自己的论文方向。老师指出,在进行作家思想研究时,应着眼于文人整体的知识结构,追踪其不同时期思想演变与作品投射的内在关联。同时,思想性内容应自然融入分析,不应刻意拼贴。结合我的论文研究,在分析菅原道真的汉诗时,应从其思想的整体框架入手。道真早期受到儒学影响,诗作中充满忠诚家国的理想,但流放后的创作则逐渐融入佛教思想,表现出他对“无常”与命运的深刻思考。在研究过程中,我需要避免将儒学与佛教思想割裂开来,而应自然融合,彰显其思想的流动性与深度。反观我的准备与呈现,由于内容密集、时间分配欠妥,语速偏快、重点不明,与听众互动也明显不足,影响了整体节奏与信息传达。此次经验让我意识到,高质量的学术表达不仅依赖于深入理解,更需合理规划时间与结构,兼顾节奏感与逻辑性,从而在自然流动中深化学术思考。

在日期间,我努力在奔波与思考中寻找自己的节奏。幸运的是,日本的学习环境让我得以接触到更加丰富的书籍与资料,与当地老师和同学的交流,也让我对异国文化有了更鲜活而真切的感受。这不仅拓宽了我的视野,也在一定程度上丰富了我的论文构思,并为读书会的准备提供了新的素材与思路。在本次读书分享中,老师与同学们的点评与提问也为我带来了许多启发,使我更加明确了接下来论文撰写中需要深化的问题与思考方向。知不足而奋进,望山远而力行。学习与思考,一直在路上......

提问者感悟之一 廖仁杰

激发求知欲的学术互动

关键词:比较文学 汉诗 求知欲

(廖仁杰/文)参与这次读书会,激起了我心中的求知欲,在读书会结束后,还想要了解更多有关文学的知识。看着学姐们在站在讲台上,好似两位博学的教师,将她们掌握的知识向我们倾囊相授,让我想通过不断地学习,最终也能成为像她们一样的知识的讲述者,传播者。

《东亚比较文学导论》是我曾经拜读过的一本书,它作为一本“导论”,为我们读者高度概括了从古至今中日韩三国不同视角下的文学发展历程,内容十分丰富,在学姐的归纳和讲述下,我感到受益匪浅,学习到了我在初次拜读这本书时没有注意到的知识,并且,正如王洋老师所说,它也只是一本“导论”,这本书像是一扇门,门后是更辽阔的知识世界,通过本次读书会,使我再次接触到了它,这一次,我想打开这扇门。

《橘与枳 日本汉诗的文体学研究》这本书就像是对上一本书所包涵的文学知识海洋的一部分,日本汉诗源自中国,被日本所吸收,又在历史发展中呈现出日本文学独有的特色,我以前只知道这些“概况”,但这本书从儒,佛,道等多个方面详细向我们阐释了“概况”后的深层次原因,这也使我深刻意识到知识储备量的不足,也激发了我的求知欲,我想,这求知欲正是读书会给我带来的最大的收获吧。

提问者感悟之二 沈建安

跨越时空的东亚文化对话

关键词:同源异流;日本汉诗;本土化

(沈建安/文)此次读书会如一场跨越千年的东亚文化对谈,将东亚古典文明的交融与流变呈现在我们的眼前。两位学姐深入浅出的分享,为我们揭示了东亚文化同源异流的奥秘。

张祎学姐以《中国古典诗歌在东瀛的衍生与流变研究》为引,剖析了东亚文学的萌发历程。学姐以"同源异流"为线索,串联起儒学渗入日本政治制度、佛教催生"本地垂迹说"、道教沉淀千年影响的多重脉络,揭示了东亚文学在历史经纬中的复杂文化变迁。如王洋老师所说,这种文化本土化的双向融合与发展,既有刻意的文化建构,亦有难以挣脱的历史原因,各种历史原因构成了东亚文明独特的文化密码。

杨思思学姐的《橘与枳:日本汉诗的文体学研究》则聚焦文体变迁。从奈良时代的诗教兴盛到平安时代的勅撰集编纂,从五山时代的禅林唱和到江户时期的汉学复古,学姐梳理出了日本汉诗在不同政权更迭下的适应与流变。特别是学姐在对小野岑守的《在边赠友》中展示的细腻解读和深厚的授课技巧,让台下的我们直观感受到汉诗如何在异域土地上结出别具一格的文学果实。

当古典诗学在东亚的传播路径逐渐清晰,我意识到文字不仅是抒情达志的工具,更是文明互鉴的重要依据。学姐们的研究启示我们:真正的学术探索,既要有肯下功夫能钻研的耐心,更需要具备透过历史的面孔看向更深内涵的洞察力,才能在当下时代变迁中,把握住文化的本质。

编 辑 | 张聪 王笠嘉

校 对 | 宋佳音 沈阳 吴睿格 姬博文

指 导 | 杨博文

总监制丨徐慧文